КМНС

Енся Ям и «жёлтая река»: о чём говорят названия водоёмов и мест на Ямале

В фольклоре ненцев отражена богатая топонимика всех трех округов, где они проживают, — Ненецкого, Ямало-Ненецкого, Таймырского (Долгано-Ненецкого). Это — целая энциклопедия обозначений и названий географических мест, большинство которых остались только в памяти аборигенов. Многие связаны с историческими событиями, легендами, именами людей.

Время для чтения ~ 6 минут

Река в форме лука

В эпических песнях герои имеют свою, родовую землю, по которой другим кочующим можно каслать только с ведома хозяев. Часто встречается «земля двух Ламдо», «земля рода Нохо», «мыс Сихунеев».

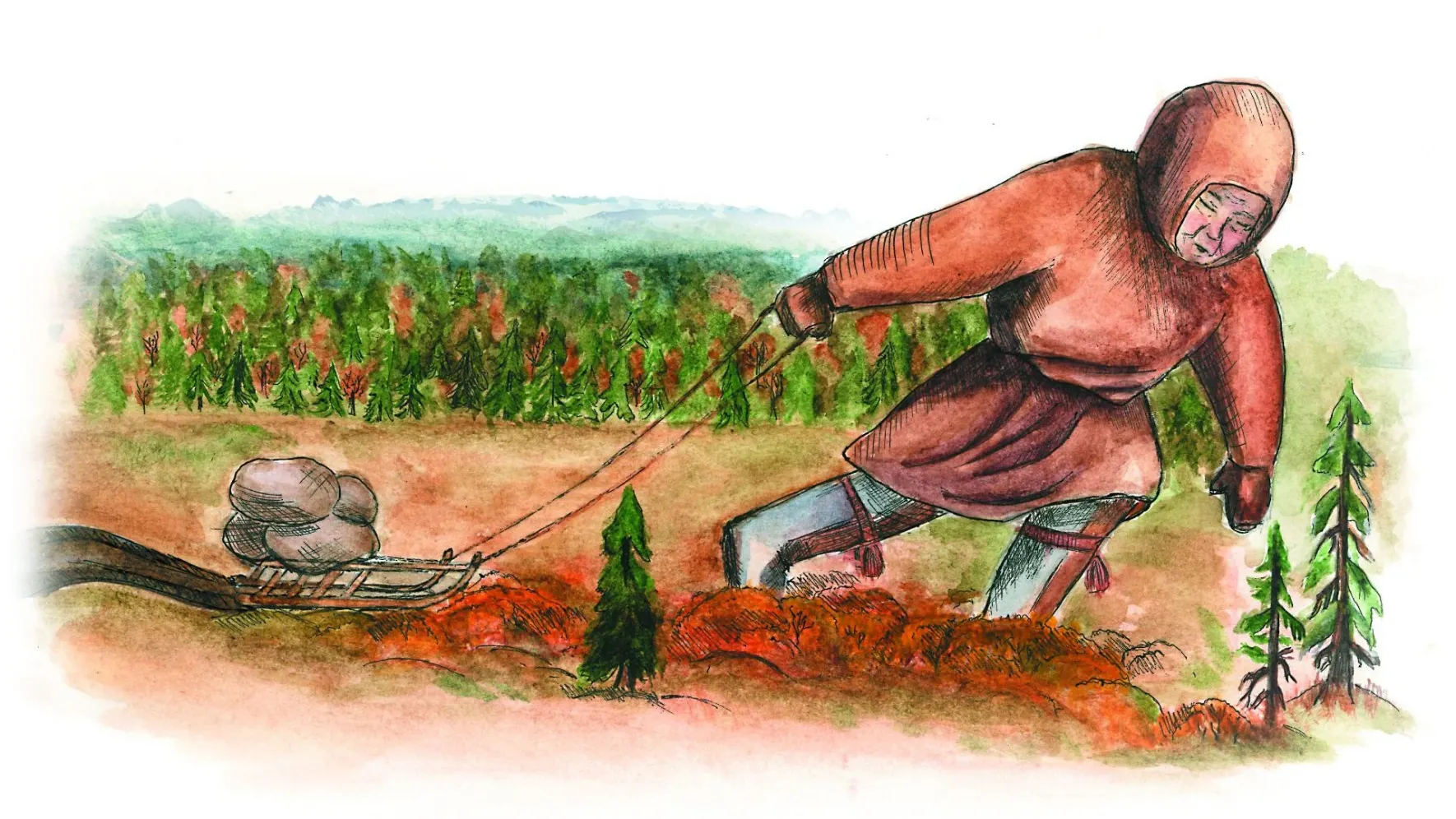

В сказаниях есть и реальные топографические обозначения. Саля Ям (водоем с высоким мысом) — это Обская губа, Енся Ям (река, подобная луку) — Енисей. По легенде, название появилось так. Великан тащил за собой нарточку и грузил на нее все, что находил. Скоро стало совсем тяжело, великан решил отдохнуть, оглянулся и увидел, что нарты прорезали след, похожий на изгиб лука.

– Когда-нибудь эта река будет называться Енся Ям, — подумал великан.

Яма — в роли обменника

Когда различным местам нашего края топографы стали давать русские названия, то возникло много трудностей при переводе с ненецкого языка. Так, фактория Халмер-Седе переводится как «сопка покойников». В старые времена купцы называли это место «яма» — я ванг. Ненцы из тундры оставляли в «ямах» вяленую рыбу, мясо. А купцы с кочей, следуя дальше на Мангазею, оставляли муку, чай, посуду, забирая оставленное тундровиками. «Яма» была своего рода обменным пунктом. Халмер-Седе неспроста называют «сопкой покойников». На высоком мысу, где теперь стоит памятник Ваули, когда-то было захоронение. Мой отец Сергей Салиндер — ветеран и почетный гражданин района — когда-то учился в здании, которое стояло на мысу и несколько лет назад было снесено. В те времена школьники, играя возле интерната на осыпающемся кургане, находили форменные латунные и медные пуговицы, кости и черепа. Судя по размерам, они принадлежали людям высокого роста.

Когда-то давно я слышала от одного старика, что на сопке были похоронены «царские люди», умершие от плохой болезни. Возможно, это было захоронение русских казаков, ведь они были первооткрывателями и завоевателями малоизученных дальних территорий России. Так как захоронили их вместе, возможной причиной их смерти могла быть цинга или тиф.

Тайны берегов Таза

На протяжении почти двадцати километров по берегу Таза тянутся погосты, где захоронены люди разных национальностей. Тут и древние захоронения ненцев, и татарское кладбище.

Много тайн еще хранит Тасу Ям — «желтая река». Вода в ней постоянно мутная и желтая. Берег был уставлен чумами, возле каждого стояли вешала из жердей, где вялилась рыба. Их по-ненецки называют «таса», картографы и дали название этому месту Тазовский.

Еще одно название, требующее толкования, — Уренгой. По одной из версий, оно состоит из двух ненецких слов: нгури – только шесты, хой — тундра. Когда-то в старые времена кочующие в лесной зоне ненцы, отправляясь на ярмарку в Обдорск, каслали налегке — не брали с собой шесты для чумов. Потому что по пути, на территории современного Уренгоя, стояли чумовые шесты из прочной лиственницы в форме конуса. Кочевники, желающие сделать привал, застилали эти шесты покрывалами — нюками, и ночлег был готов. Два-три дня отдыха, чтобы олени могли поесть сочного ягеля, и снова в дорогу. А шесты оставались ждать следующих кочевников.

Чукча хэхэ я

Чукча хэхэ я в переводе с ненецкого — «священное место Чукчи». Вот такую легенду люди рассказывали про это святилище.

Однажды весной один ненец заблудился в тундре. Семь дней стоял туман, семь дней блуждал человек. Наконец олени у него измотались, на ногах не стояли. Начал он просить у верховного божества Нума помощи. Через некоторое время рядом с ним появился огромный человек и сказал ему:

– Не бойся, скоро туман рассеется, и ты найдешь дорогу домой.

– Кто ты? — спросил его ненец.

– Я Чукча, — ответил великан и исчез в тумане.

Скоро пелена рассеялась. Перед тем как отъехать, путник обшарил взглядом окрестности, но ничего значащего не увидел, кроме одного выделяющегося холма. С тех пор это место стали называть «священное место Чукчи».

На протяжении многих лет люди гадали: почему Чукча? Но никто верного ответа не нашел. Так великан Чукча стал основателем этого святилища.

Текст: Надежда Салиндер

Журнал «Ямальский меридиан», № 3, 2025 г.